حوار | مارينا دي ريخت: رحلة بحثية في أعماق المجتمع اليمني

حاورها: سامي الشاطبي

تعدّ الدكتورة الهولندية مارينا دي ريخت قامة شامخة في سماء البحث العلمي المتعلّق بالشأن اليمني، لا سيّما ما يتّصل بقضايا المرأة والمولّدين اليمنيين، حيث كرّست زهرة شبابها، ما يربو على ثلاثة عقود، في دراسة المجتمع اليمني وتحوّلاته. وقد أثمرت جهودها عن إصدار جملة من الدراسات والتقارير القيّمة، من أبرزها “رائدات في ظروف غير مواتية” و “المولّدين اليمنيين في مواجهة الوصم”.

لقد أمضت الدكتورة دي ريخت سنوات عديدة في ربوع اليمن، عاملة في إحدى المنظمات المعنية بتقديم العون للمرشدات الصحيات، وأعدّت خلال تلك الفترة أبحاثا جمّة أغنت المكتبة البحثية. وفي هذا الحوار المثمر، نغوص معها في جوانب متنوّعة من تجربتها البحثية الثرية حول اليمن وإنسانه، مع تركيز خاصّ على قضايا الهجرة والمرأة والعلاقات اليمنية الأفريقية من منظور أنثروبولوجي عميق.

- مارينا دي ريخت أستاذة مساعدة في قسم الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في جامعة فريجي أمستردام – هولندا.. ما الذي جذبك لدراسة المجتمع اليمني؟

منذ صباي، وأنا أسافر في خيالي بين دروب الأنثروبولوجيا، شغوفة باكتشاف أعماق الثقافات. في الخامسة عشرة، قررت أن أجعل هذا الشغف حقيقة واقعة، فاتجهت نحو دراسة المجتمعات. كانت الرباط، عاصمة المغرب، هدفا أسعى إليه، لأغوص في أعماق حياة النساء العاملات هناك، وأكتب عنهن رسالة ماجستير تكشف عن التحديات والآمال التي تحملها أيامه

بعد أن ودعت قاعات الدراسة، حملت حقيبتي متجهة نحو المجهول، فقد حان وقت التطبيق. قررت الخروج من منطقة راحتي، فاستجبت لدعوة العمل في اليمن، رغم أنني لم أكن على دراية كبيرة بهذا البلد. كانت مغامرة شجاعة، لكنها كانت تستحق التجربة.”

بعدما انتهيت من دراستي للماجستير، بحثت عن عمل… وبعد عام من البحث، وجدت عملا في اليمن… لم أكن أعرف اليمن من قبل، ولكن وافقت على طلب المنظمة التي كانت تعمل في اليمن..

في عام 1992م استقر بي المقام في مدينة رداع، حيث انضممت إلى برنامج رعاية صحية أضاء شمعة أمل في حياة العديد من النساء… لم أكن مجرد باحثة، بل كنت شريكة في رحلة تغيير، سعيت إلى تمكين المرأة الريفية، وتحسين صحتها وواقعها. بين أزقة المدينة القديمة، وبين وجوه النساء اللواتي عملت معهن، وجدت نفسي أتعلم معنى الحياة الحقيقي. كانت تلك السنوات ستة أعوام من التغيير والتطور، بالنسبة لي وللنساء اللواتي شاركني هذه الرحلة.”

وبعد سنوات انتقلت إلى مدينة اخرى ففي عام 1994، كنت في الحديدة، حيث واصلت مسيرتي في مجال الرعاية الصحية. عملت كباحثة في مشروع “الرعاية الصحية الأولية”، مكرسة جهودي لتدريب وتأهيل مجموعة من الشابات الطموحات ليكونوا قادة التغيير في مجتمعاتهن.

في الحديدة، وجدت نفسي محاطة بمجموعة من الشابات الطموحات. وقد عملت معهن، حيث تم تدريبهن كمرشدات صحيات من عمر العشرين إلى الخامسة والثلاثين. تم تدريبهن كمرشدات، ولم أكن خبيرة صحة بل كان هناك مدربون متخصصون من ضمنهم يمنيون ويمنيات. وقد أعددت بحوثا في هذا الشأن، حيث دربتهن كيف يجرين مقابلات ولقاءات مع الناس. - أي لحظة أو موقف لا يزال محفورا في ذاكرتك من خلال رحلتك البحثية في اليمن؟

الحقيقة، أحببت العمل في اليمن. تعلمت اللغة العربية هناك وقد كنت قد درستها في جامعة أمستردام في الثمانينات، حتى درست اللغة الدارجة المغربية. لكن عندما سافرت إلى اليمن، كنت أتحدث معهم بالعربية فكانت أحسن مدرسة لي. وكنت أحببت النساء اليمنيات كثيرا. عندي صديقات من بداية التسعينات في رداع والحديدة، وحتى الآن ما زلت على تواصل معهن. وهذا شيء فريد أتذكره من أيام كنت ساكنة في رداع والحديدة. النساء واليمنيون أخلاقهم عالية وصداقتهم طيبة، واليمنيون لا ينسون الناس. ذكرياتي طيبة جدا. وسافرت كثيرا بالسيارة في داخل اليمن، حيث لم أتعلم السواقة إلا في اليمن، حيث لم يكن لدي رخصة سواقة في هولندا. وكنت أسافر بسيارتي من رداع إلى الحديدة وإلى عدن وإلى صنعاء، وحتى إلى حضرموت. حتى إن كثيرا من أصدقائي من هولندا زاروني وأهلي أيضا. وكانت تجربة ممتازة. - كيف تغيرت نظرتك للحياة بعد سنوات قضيتها في التعامل مع المجتمع اليمني؟ هل هناك قيم أو عادات تعلمتيها من هذا الشعب ؟

وصلت إلى اليمن نهاية عام 1991. كان ذلك سنة ونصف بعد الوحدة. كان المجتمع اليمني، الشمال والجنوب، متوحدا. كان هناك عمل كثير في المستقبل، لكن أزمة الخليج بدأت مع الحرب في الكويت وصدام حسين، وعدد كبير من اليمنيين الذين رجعوا من الخليج إلى اليمن، تقريبا ثمانمائة ألف مغترب. وكان الوضع الاقتصادي والسياسي صعبا. وكنت في اليمن في عام 1994 عندما بدأت الحرب بين الشمال والجنوب. ومن تلك الأيام، أرى بأن الأوضاع تغيرت إلى العكس. وخاصة أنا، رجعت إلى هولندا عام 1998، ممّا كل سنة كنت أعود إلى هولندا، خاصة في الصيف، لأن الحرارة كانت قوية في الحديدة. كي أزور أهلي، أبي وأمي، وأصدقائي. بقيت في هولندا أثناء الحرب أشهرا.”

دائما أقول في الثلاثين سنة أن اليمن تغيرت كثيرا. آخر مرة كنت فيها في اليمن عام 2013، أصدقائي وصديقاتي يقولون بأنها تغيرت كثيرا مع الحرب. لكن من عام 2001، الحرب على الإرهابيين ودور عبد الله صالح وكل المشاكل السياسية داخل اليمن أثرت كثيرا على المجتمع اليمني.” - ما هي أبرز التحديات التي واجهتك كباحثة أجنبية في مجتمع محافظ مثل المجتمع اليمني؟ وكيف تمكنت من تخطي هذه التحديات؟

أول ست سنوات، كنت أعمل في مشاريع هولندية، وهذا ما كنت فيه لوحدي. كان عندي بيت وسيارة. كنت أعمل ضمن فريق مع أجانب آخرين. وكان، أكيد، كان صعب العمل في رداع، لأن رداع مجتمعها منغلق قبلي محافظ، خاصة بالنسبة للنساء. النساء في المحافظات البعيدة، وخاصة رداع، ما كان عندهن حقوق. كان صعب عليهن الخروج من بيوتهن، خاصة في الريف. في الحديدة، كمدينة مفتوحة ومنفتحة، حتى في فرص أكثر للنساء. في البداية، كنت أحب رداع والمناطق الجبلية، لكن مع الوقت أحببت تهامة والحديدة. كان أسهل العمل معهن، وأيضا الحياة. مثلا، أنا كنت أخرج في الليل، أذهب إلى حفلات، تعاطيت القات، كنت أدخن مدواخ وشيشة. أحببت النساء الحديديات، وأيضا حبيت المجتمع القبلي، خاصة النساء كباحثة أجنبية. المهم، لابد أن نعيش زي اليمنيات، ونلبس زي اليمنيات، لكن نضل مش يمنيات. كنت أسوق السيارة بلا زوج ولا أطفال، والأجانب كانوا أسرتي، وكنا نساعد وعندنا حرية كأجانب. كان شيء جيد. - كيف تصفين علاقتك بالمجتمع اليمني؟ هل تعتبرين نفسك جزءا من هذا المجتمع أم باحثة خارجية؟

لما كنت ساكنة في اليمن، كنت دائما أحس بجزء من المجتمع اليمني. كثير من اليمنيين واليمنيات كانوا يقولون لي إنني يمنية، لكنني كنت أعرف من داخلي بأنني لست يمنية، بل هولندية التربية، ولست مسلمة. كان هناك احترام لنا كأجانب، والمحبة كانت رابطا بيننا. جيراني طيبون في رداع والحديدة، وكانت علاقاتي بهم قوية. تاليا، عدت إلى هولندا عام 1998 لتحضير رسالة الدكتوراه. بدأت أعمل مقابلات مع المرشدات الصحيات في 1997، وكان آخر سنة أرجع لتحضير الرسالة. وكانت فكرتي أن أسكن في هولندا قريبا من أمي، حيث كانت كبيرة في السن وتعاني من مشاكل صحية، وكنت أرغب في الاستمرار في اليمن واستمرار بحثي ودراستي في اليمن، وأعمل بحثا لنفسي، ولكن عن المرشدات. في آخر سنة لي في الحديدة، 1998، أجريت عشرين مقابلة مع زميلاتي المرشدات الصحيات ومع بعض الأجانب الذين كنت أعمل معهم. ورجعت عدة مرات، ثلاث مرات في السنة في البداية، وحين أنهيت رسالة الدكتوراه عام 2003، بدأت رسالة جديدة عن العاملات في بيوت الناس. أريد أن أقول عندما سافرت إلى اليمن أول ما وصلت إلى صنعاء نوفمبر 1991، التقيت بزميلاتي مريم، وهي سوداء اللون، ليست تشبه اليمنيات، ولم تكن ترتدي الخمار وتردي الحجاب الملون، واستغربت لما لا ترتدي النقاب. وفهمت منها أن أمها من تشاد ووالدها يمني من رداع، وهي أول مولودة التقيت بها. أيضا، التقيت بإخوانها وأمها التشادية، امرأة كانت ساكنة في قرية صغيرة قريب مدينة رداع، وإن ما أعرف أحببت الأم والعائلة كاملة. أبوها اليمني مات، ومن تلك الأيام نمت لدي الاهتمام بالمولّدين. عندما رحت إلى اليمن، لم يكن لدي أي فكرة عن المولّدين. وكان همي إعداد بحث رسالة الدكتوراه، كان همي إعداد حول المرشدات الصحيات. عرفت بأن موضوعهن شيء جديد. - ما هي أهمية بناء الثقة مع المجتمع المحلي في عملك كباحثة؟ وكيف تمكنت من بناء علاقات قوية مع الأشخاص الذين قابلتهم؟

نتيجة من عملي في الحديدة، عملت أربع سنوات ونصف في الحديدة، وأجريت مقابلات عن حياة النساء اللواتي كن يعملن كمرشدات صحيات. وهذا كان أسهل من البحث الذي أجريته في المغرب، حيث كنت في المغرب طالبة ولم أكن على اطلاع واسع باللغة العربية. العلاقات مع النساء هناك كانت ضعيفة، لكن في اليمن، كنت في اليمن أعمل، تعلمت اللغة، واحتكيت بالناس. والمرشدات الصحيات رقيقات جدا، حتى إن الكتاب مترجم باللغة العربية.”

س- هل تعتقدين أن هناك جوانب من الثقافة اليمنية لا يمكن للباحث الأجنبي فهمها بشكل كامل؟ ولماذا؟

بعدما انتهيت من رسالة الدكتوراه، في الحقيقة، ما كنت أريد أن يستمر بحثي في اليمن لأنني عملت فيها ست سنوات، ورسالة الدكتوراه استغرقت خمس سنوات، وشبعت في اليمن. حتى إن الوضع في اليمن لم يكن ليتحسن، حيث كانت المشاكل كثيرة في 2003. لكن المشرفة في جامعتي بأمستردام كانت لديها مشروع عن الشغالات في بيوت الناس، وقالت إنني أريد أن أعمل هذا البحث، ولكن ليس في اليمن، ولكنها رفضت وأصرت على أن أقوم بهذا البحث في اليمن. وتاليا، فكرت في العلاقة بين اليمن والقرن الأفريقي، زرت إثيوبيا عدة مرات لأن أخي كان ساكنا في أديس أبابا في نفس السنوات التي أقمت فيها في اليمن، وكان يعمل مع زوجته في مجال التنمية. زرتهم في 1992 وأيضا في 1994. سافرت إلى إريتريا، وكنت أفكر بأن التطرق إلى العلاقة بين اليمن والقرن الأفريقي مهم جدا، حتى يعرف الناس، وأيضا الهجرات اليمنية إلى القرن الأفريقي والعكس، وأيضا سفر الحبشيات إلى اليمن. وقررت أن آخذ الفرصة وأعمل بحثا في اليمن عن النساء العاملات في البيوت، خاصة الصوماليات والحبشات، وعملت بحثا عن الإندونيسيات والفلبينيات. ورجعت مرتين أو ثلاث مرات كباحثة لأجل بحثي، وليس لأجل العمل، لأنني كنت قد غادرت العمل في التنمية.

رائدات في ظروف غير مواتية

- بحثك ..رائدات في ظروف غير مواتية .. المرشدات الصحيات و سياسات التنمية في اليمن يعد وثيقة هامة فما هي أهم التحديات التي واجهتها في إجراء هذا البحث؟

بحثي المعنون برائدات في ظروف غير مواتية .. المرشدات الصحيات و سياسات التنمية في اليمن يعد وثيقة هامة ..حيث قدّمت فيه تحليلا معمّقا لتأثير سياسات التنمية على عمل المرشدات الصحيات وظروفهنّ..ان نجاح البحث وفائدته واي بحث اعده كثيرا ما يدفعني للاستمرار في إجراء أبحاث اخرى..

يأتي هذا البحث ضمن سياق مشروع الرعاية الصحية الأولية، الذي يعدّ من المشاريع الكبيرة والمثمرة التي تمّ تنفيذها بالتعاون الوثيق مع المجتمع اليمنيّ. وقد كان للظروف غير المواتية التي يمرّ بها اليمن، من تحديات اقتصادية واجتماعية وصحية، أثر كبير على سير المشروع وتنفيذ أهدافه.

من خلال عملي ضمن الفريق التابع للمنظمة وعملي المباشر مع المرشدات الصحيات، اللاتي يعتبرن بحقّ رائدات في مجتمعاتهنّ، تمكّنّا من إنشاء وتطوير مراكز صحية في كلّ مجلس محليّ تقريبا. وقد لمسنا خلال هذه التجربة أهمية بالغة لتعزيز الصحة العامة، وخاصة من خلال إجراء الفحوصات الدورية والكشف المبكر عن الأمراض.

ولتحقيق هذه الغاية النبيلة، قمنا بتنظيم سلسلة من النداءات والدعوات والمبادرات، بالإضافة إلى حملات التثقيف الصحيّ المكثّفة التي استهدفت مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السنّ. وقد تنوعت وسائل التثقيف بين المحاضرات وورش العمل والنشرات التوعوية والزيارات المنزلية، وذلك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

وقد أسفرت هذه الجهود المضنية عن نتائج إيجابية ملموسة، تمثّلت في:

زيادة الوعي الصحيّ لدى المجتمع والإقبال المتزايد على إجراء الفحوصات الدورية وبناء شراكات فعّالة مع المجتمع المحليّ: ممّا ساهم في استدامة المشروع واستمرار تقديم خدماته…ورغم التحديات الكبيرة التي واجهت المشروع، إلا أنّ إصرار المرشدات الصحيات وعزيمتهنّ الصلبة، بالإضافة إلى تعاون المجتمع اليمنيّ، كانا الدافع الرئيس وراء تحقيق هذه النجاحات.

علاوة على ذلك، فقد أفيض علينا بدعم سخي من مشاريع أخرى رعتها الحكومة الهولندية بالاشتراك مع أبناء اليمن، وشهدْنا تضافرا محمودا من قبل المجتمع اليمني، مما كان له الأثر البالغ في إنجاح هذه المبادرات وتحقيق أهدافها المنشودة. - ما هي العوامل التي تعيق تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا في اليمن؟ وما هي الحلول المقترحة؟

العادات والتقاليد التي تتسم بالمحافظة ..هذا جانب يعيق تقدمها اقتصاديا حيث لا يمكنها من الخروج والتعلم والعمل ..

س- كيف يمكن تطبيق نتائج ابحاثك على مشاريع التنمية المستقبلية في اليمن؟

بعد ترجمة رسالة الدكتوراه إلى اللغة العربية، تأملت في ردود الفعل المتباينة. عبرت المرشدات الصحيات عن فخرهن بعد قراءة الكتاب، ولكنهنّ أبْديْن تخوفا من تبعات نشره. شاركتهنّ هذا الشعور، حيث انتابني القلق من ردة فعل الحكومة الهولندية وحكومات أخرى، خشية أن يفسّر تناول البحث للقضايا السياسية على أنه انتقاص من جدوى المشاريع في اليمن.

أما بالنسبة لبحثي حول النساء العاملات في المنازل، فقد واجهت فتورا من المجتمع اليمني، حيث تساءل الكثيرون عن جدوى الخوض في هذا الموضوع في ظلّ وجود تحديات أخرى أكثر إلحاحا. أدرك وجهة نظرهم، إلا أنّ هذا البحث يمثل جزءا من مسيرتي البحثية. لم تستوعب العاملات أنفسهنّ دوافع بحثي، مما زاد من صعوبة التواصل معهنّ. لحسن الحظ، التقيت قبل الحرب بشخص إثيوبي كان مهتما بأوضاعهنّ وقدم لي دعما قيما، تمخّض عنه إعداد فيلم وثائقي عنهنّ. غير أنّ العاملات تراجعن عن عرض الفيلم خوفا من نظرة المجتمع إليهنّ بسبب طبيعة عملهنّ كخادمات في المنازل. هذا التخوف يتناقض مع شعور المرشدات بالفخر، رغم أنهنّ لم يستوعبن تماما سبب تركيزي على تفاصيل حياتهنّ في الكتاب.

بصفتي باحثة أنثروبولوجية، أؤمن بأهمية توثيق قصص حياة الأفراد، فهي تشكّل جوهر فهمنا للواقع الاجتماعي والثقافي. هذه هي منهجيّتي في البحث، ورغم اختلاف وجهات النظر، أؤمن بأهمية إبراز هذه القصص بكلّ أبعادها.

أعددت تقريرا شاملا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يتناول وضع المهاجرين الأفارقة في اليمن، مسلطا الضوء على التحديات التي يواجهونها واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تحليل لتأثير وجودهم على المجتمع اليمني. ومع ذلك، ونظرا لتفاقم المشاكل والأزمات المتعددة التي يمر بها اليمن، من صراعات داخلية وأزمات اقتصادية وإنسانية، لم يتح للوزارة المجال والوقت الكافيين للاهتمام بالتقرير بالشكل المطلوب. وقد عبر بعض المسؤولين في الوزارة عن وجهة نظر مفادها أن مسألة المهاجرين الأفارقة، في ظل الظروف الراهنة، تعتبر قضية ليست ذات أولوية ملحة مقارنة بالقضايا الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين اليمنيين

- ما هي العوامل التي ساهمت في نجاح مشروع الرعاية الصحية الأولية في الحديدة؟

وجدت المرشدات الصحيات في المشروع فرصة حقيقية للاستمرار في حياتهن وتحسينها على كافة الأصعدة. فمن خلال العمل في المشروع، لم يحصلن فقط على رواتب منتظمة ساهمت في تحسين أوضاعهن الاقتصادية وتوفير الاستقرار المادي لهن ولأسرهن، بل اكتسبن أيضا مكانة اجتماعية مرموقة وسلطة واحتراما في المراكز الصحية والمجتمع ككل. لقد أصبحن شخصيات مؤثرة يعتد برأيها ويقدّر دورها في تعزيز صحة المجتمع. وأعتبرهن بحق رائدات في مجالهن كمرشدات صحيات، لأنهن لم يكتفين بتقديم الخدمات الصحية الروتينية، بل عملن مباشرة وبتفان مع الأمهات والأطفال، مركّزات جهودهن على هذه الفئة الهامة من المجتمع، دون التعامل المباشر مع الرجال في إطار عملهن، مما قد يكون مراعاة للتقاليد الاجتماعية السائدة في بعض المناطق. هذا التواصل المباشر والفعّال مع الأمهات والأطفال، والذي تميز به عمل المرشدات، ساهم بشكل كبير في بناء علاقة ثقة متبادلة بينهن وبين المجتمع المحلي، مما سهّل بدوره تقديم الخدمات الصحية ونشر الوعي الصحي بشكل فعّال ومثمر. إضافة إلى ذلك، ساهم المشروع في تطوير مهارات المرشدات وقدراتهن المهنية من خلال التدريب المستمر وورش العمل، مما مكّنهن من تقديم خدمات صحية ذات جودة أعلى وأكثر شمولية

من بين المرشدات الصحيات السابقات، كن يتمتعن بخبرات ومهارات متنوعة؛ فبعضهن كن مولدات ذوات خبرة عملية في مجال الولادة ورعاية الأم والطفل، وكن يعملن في مستشفيات مختلفة، مما أكسبهنّ معرفة واسعة بالنظام الصحي واحتياجات المجتمع. وبعضهنّ كنّ متعلمات حاصلات على مستويات تعليمية مختلفة، وأسرهنّ في الغالب منفتحات وتتقبل عملهنّ في هذا المجال، إيمانا منها بأهمية دورهنّ في خدمة المجتمع.

وقد التقيت خلال بحثي بأسر من خلفيات اجتماعية محافظة، حيث كان بعض الآباء من المولّدين لم يكونوا منفتحين على فكرة عمل المرأة في المجال الصحي، ولكن حين يموت الأب اليمني – الذي غالبا ما يكون هو المعيل الرئيسي للأسرة – تجد البنات أنفسهنّ أمام واقع جديد يفرض عليهنّ البحث عن الفرص للعمل والكسب لإعالة أنفسهنّ وأسرهنّ، فيصبح العمل في مجال الإرشاد الصحي خيارا متاحا وضروريا.

والتقيت أيضا بالكثيرات من مدينة الحديدة يعملن في هذا المجال، وقد تناولت في مقابلاتي معهنّ الحديث عنهنّ وعن قصص أمهنّ وظروف نشأتهنّ وخلفية المولّدات التي ينتمين إليها، لفهم السياق الاجتماعي والثقافي الذي دفعهنّ إلى العمل في هذا المجال. وقد تبيّن لي أن هذه الخلفيات المتنوعة ساهمت في إثراء تجربة المشروع ونجاحه.

للعلم، بعضهنّ بفضل كفاءتهنّ وتفانيهنّ في العمل، ترقّين في السلم الوظيفي حتى أصبحن رئيسات مراكز صحية، مما يعدّ دليلا على نجاحهنّ وقدرتهنّ على القيادة والإدارة. في المقابل، بعضهنّ لم يكنّ قد تلقين التعليم سوى المرحلة الابتدائية، ولكن إصرارهنّ على التطور والتقدم، وحاجتهنّ لتطوير مهاراتهنّ المهنية، ما حدى بهنّ إلى مواصلة الدراسة والتّرقي في مستواهنّ التعليمي والوظيفي، ليصبحن قدوة لغيرهنّ من النساء في المجتمع

- ما هي الدوافع التي دفعت المرشدات الصحيات للانضمام إلى هذا البرنامج؟ وما هي التوقعات التي كنّ يربطنها بهذا العمل؟

لمست خلال عملي مع المرشدات الصحيات اليمنيات مدى حبّهنّ للعمل معنا، حيث كنّ يعبّرن عن ذلك بطرق مختلفة، سواء من خلال التزامهنّ وحماسهنّ في العمل، أو من خلال علاقاتهنّ الودية مع بقية الفريق. من الجوانب اللافتة في هذا السياق، وجود ممرضة هولندية كبيرة في السن، كانت تحظى باحترام شديد وتقدير كبير من قبلهنّ، حيث كنّ يرين فيها نموذجا يحتذى به في المهنية والإنسانية. هذا الاحترام المتبادل ساهم في خلق بيئة عمل إيجابية ومثمرة.

إضافة إلى ذلك، كان ينظر المرشدات الصحيات إلى المشروع كمكان آمن لهنّ، ليس فقط من الناحية المهنية بتوفير فرص عمل مستقرة ورواتب منتظمة، بل أيضا من الناحية الاجتماعية والنفسية. فقد وجدن في المشروع بيئة داعمة ومشجعة تقدّر جهودهنّ وتساهم في تطوير مهاراتهنّ، كما وجدن فيه ملاذا آمنا من بعض التحديات الاجتماعية والثقافية التي قد تواجههنّ في بيئات عمل أخرى. هذا الشعور بالأمان والتقدير انعكس إيجابا على أدائهنّ في العمل وعلى علاقتهنّ مع الفريق ككل - هل تغيرت حياة المرشدات بعد انضمامهن إلى البرنامج؟ وما هي التحديات التي واجهنها في عملهن؟

شهدت حياة المرشدات الصحيات خلال فترة المشروع تحولات كبيرة وإيجابية، حيث اكتسبن مهارات جديدة، وحصلن على فرص عمل مجزية ورواتب منتظمة، وشعرن بقيمة دورهن في المجتمع. إلا أن نهاية المشروع في عام 2000م مثّلت نقطة تحول حاسمة في حياتهن. كنّ خائفات من مغادرتنا وتوقف المشروع، وبالتالي توقفهنّ عن العمل وفقدان مصدر دخلهنّ الذي اعتمدن عليه خلال تلك الفترة.

وقد تباينت أوضاع المرشدات بعد انتهاء المشروع؛ فبعضهنّ ممن كنّ يعملن سابقا في وزارة الصحة اليمنية، عدن إلى وظائفهنّ السابقة في الوزارة، واستأنفن عملهنّ هناك. إلا أنّ الكثيرات ممن لم يكن لهنّ وظائف ثابتة في الوزارة عانين كثيرا بعد انتهاء المشروع، حيث صرن بلا عمل ولا مصدر دخل يعيلهنّ وأسرهنّ. هذا الوضع تسبّب في تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة لهنّ، حيث فقدن الاستقلالية المالية التي اكتسبنها خلال فترة المشروع، وعدن إلى وضع اقتصادي واجتماعي أكثر صعوبة

- كيف يمكن تصميم برامج تنموية أكثر فعالية لتمكين المرأة اليمنية؟

من واقع تجربتنا في العمل المباشر معهن، نؤكد على أهمية التواصل المستمر والفعّال مع النساء، والاستماع إليهنّ عن كثب، وفهم مشاكلهنّ وتطلعاتهنّ بشكل دقيق. كنا نعمل معهنّ بشكل يومي، ونتحسس مشاكلهنّ بأنفسنا، ونعمل جاهدين على معالجتها من خلال تقديم الدعم المناسب، سواء كان ذلك دعما اقتصاديا أو اجتماعيا أو نفسيا أو تعليميا. كنا نستمع إليهنّ باهتمام بالغ، وعلى ضوء ما نسمعه منهنّ، نقيّم احتياجاتهنّ ونحدد كيفية مساعدتهنّ بشكل أفضل.

وبالتأكيد، يلعب المجتمع دورا كبيرا وحاسما في تغيير حياة المرأة اليمنية للأفضل. فمن خلال تلقي المجتمع المزيد من المعارف والمعلومات الصحيحة عن احتياجات المرأة وحقوقها ودورها في التنمية، يتم تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تمكين المرأة وضرورة إزالة العقبات التي تواجهها. هذا الوعي يساهم في خلق بيئة اجتماعية أكثر تقبلا لدور المرأة الفاعل في المجتمع، ويشجع على دعمها ومساندتها في مختلف المجالات - كيف يمكن تفسير نتائج هذه الدراسة في إطار النظريات الاجتماعية والثقافية؟

فيما يتعلق بالبحث عن المولّدين، فقد انتهيت من البحث وإعداد الفيلم الوثائقي في عام 2007م. بعد ذلك، انشغلت في عمل آخر خارج جامعة أمستردام، ممّا لم يتح لي الوقت الكافي لمتابعة البحث ونشره أو عرضه على نطاق أوسع. استمر هذا الوضع حتى عام 2008م، حيث تمكّنت أخيرا من العودة إلى المشروع والانتهاء من إعداد الفيلم بشكل كامل وجاهز للعرض..بعد الانتهاء من إعداد الفيلم، قمت بعرضه على بعض الأشخاص المعنيين ممن كان لهم دور في الفلم فرأيت فيهم التردد لانهم كمولدين لا يريدون الكشف عن هويتهم الحقيقية.. - هل عدت لليمن مرة اخرى؟

نعم عدت في عام 2009، إلى اليمن لزيارة صديقاتي. وفي عام 2011، كانت لدي الرغبة بالسفر إلى اليمن لإعادة إحياء مشروع توثيق قصص الأمهات ، حيث كنت قد أجريت مقابلات سابقة مع بعض الأمهات في الحديدة وكتبت ورقة بحثية عنهنّ. ولكن تزامن ذلك مع أيام الربيع العربي، ونصح أصدقائي بعدم السفر إلى اليمن في ذلك الوقت نظرا للظروف الأمنية المضطربة. بناء على هذه النصيحة، سافرت بدلا من ذلك إلى إثيوبيا، حيث تمكنت من إجراء المقابلات هناك… إلا أن وصولي لاثيوبيا تزامن مع شهر رمضان وموسم الأمطار في أديس أبابا، ممّا جعل الظروف غير مناسبة لإجراء بحوثي الميدانية. بعد ذلك، لم أستطع الاستمرار في هذا البحث في إثيوبيا بسبب صعوبة الوضع، بالإضافة إلى استمرار الوضع الصعب في اليمن.

نتيجة لذلك، قررت الانتقال إلى مشروع بحثي آخر في إثيوبيا، حيث أجريت بحثا عن الفتيات اللاتي يهاجرن من الريف إلى المدينة. في هذا المشروع، كنت أعمل مع باحثين آخرين في إثيوبيا، ممّا قلّل من عدد المقابلات التي أجريتها بنفسي. تاليا، أجريت بحثا في الأردن حول موضوع الزواج المبكر لدى اللاجئين السوريين، حيث كنت أعمل ضمن فريق بحثي.

-وما الذي حدث ؟

في تلك الأثناء، تلقيت طلبا من مركز صنعاء للدراسات، من خلال باحثة رئيسية في المركز، للمساهمة في بحث حول المولّدين في اليمن. فرحت جدا بهذه الفرصة، لإدراكي أن المجتمع اليمني، وخاصة موضوع المولّدين، نادرا ما يتم تناوله في البحوث، وأن لديه الكثير من القضايا الهامة التي تستحق الدراسة والتحليل.

خلال فترة بحثي في إثيوبيا، حيث لم أكن أعرف المجتمع الإثيوبي ولا اللغة الأمهرية، شعرت بقوة أن دوري الحقيقي يكمن في اليمن، وأنني يجب أن أعود لموضوع المولّدين والهجرة في القرن الأفريقي. وهكذا، حصلت على هذه الفرصة.

المولّدون اليمنيين

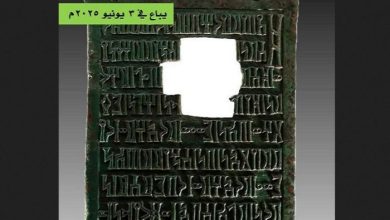

- تعتبر قضية المولّدين اليمنيين من أب يمني وأم أفريقية قضية حساسة ومعقدة في المجتمع اليمني، تتأثر بعوامل اجتماعية وثقافية وقانونية متداخلة.. تواجه هذه الفئة تحديات خاصة تتعلق بالهوية، والانتماء، والحقوق، وتختلف شدة هذه التحديات باختلاف المنطقة والظروف الاجتماعية..اصدرت تقريرا في هذا الشأن يعد الاول من نوعه ..هل تبدو مشكلة المولّدين اليمنيين عميقة؟

مما تعلمته من البحث الخاص بالمولّدين في اليمن، تبيّن لي أنهم يواجهون مشاكل وتحديات كثيرة ومعقدة. قبل أن أبدأ العمل في هذا البحث لصالح مركز صنعاء للدراسات، لم أكن أدرك حجم المعاناة التي يعيشونها… اكتشفت أن هذا الموضوع ليس صغيرا أو هامشيا كما قد يظن البعض، بل هو موضوع كبير وله جذور عميقة في المجتمع اليمني.

لقد لاحظت أيضا أن الكثير من اليمنيين يرون أن هذا الموضوع غير مهم، ويعتقدون أن المولّدين لا يعانون من شيء، ولا يفهمون طبيعة المشاكل التي يواجهونها وكيف تؤثر على حياتهم.

من خلال تعمقي في البحث، تبيّن لي كيف أن المولّدين لعبوا دورا مهما في تاريخ اليمن، بدءا من ثورة 1962م، حيث كانت لهم مساهمات فعّالة في تلك الفترة. ولكن مع مرور الوقت وتغير الأنظمة السياسية، وخاصة بعد فترة السبعينات التي شهدت اهتماما نسبيا بهم في عهد الرئيس الحمدي، بدأ دورهم يتقلّص ويصبح أقل وضوحا وتأثيرا في المجتمع.

أيضا، من الأمور التي لفتت انتباهي أن الكثير من المولّدين لا يرغبون في أن يعرف المجتمع بأن امهاتهم من أصول غير يمنية، وذلك بسبب النظرة السلبية أو التمييز الذي قد يتعرضون له. مع ذلك، التقيت من ناحيتي بنساء مولدات لا يخفن من الإعلان عن كونهنّ مولدات، بل يفخرن بأصولهنّ.

اتذكر بانني في عام 2014 ، بدأت العمل على بحث حول الناشطين والناشطات من المولّدين الذين يسعون جاهدين لتغيير وضعهم في اليمن، وأذكر منهم على سبيل المثال عبد الله باشراحيل وأنت سامي الشاطبي، اللذين رأوا بأهمية العمل المنظم والمثابر لتغيير الصورة النمطية السلبية عن المولّدين وتحسين أوضاعهم في المجتمع.

بالنسبة للسؤال حول الحرب عن المولّدين..تجد الاجابة في التقرير المعنون ب المولّدين في مواجهة الوصم والعنصرية والتمييز وهو متاح للجمهور - كيف يؤثر عدم الاعتراف الرسمي بأبوة الأب اليمني على هوية الطفل وحياته اليومية؟

يعاني المجتمع اليمنيّ من مشكلة عميقة الجذور تتمثّل في ممارسات عنصريّة متفاوتة، تستهدف بشكل خاصّ فئة “المولّدين”، وهم الأفراد ذوو الأصول المختلطة، حيث تكون الأمّ من أصل أفريقيّ أو آسيويّ والأب يمنيّ. تتأثّر هذه الممارسات بعدّة عوامل متداخلة تجعل تجربة هؤلاء الأفراد معقّدة ومتنوّعة، ويمكن تفصيلها كما يلي:

يلاحظ اختلاف في مستوى العنصريّة تجاه المولّدين بين شمال اليمن وجنوبه. بشكل عامّ، يعتبر الشّمال أكثر تشددا في هذه النّظرة، حيث يواجه المولّدون هناك تمييزا أكبر مقارنة بالجنوب. قد يعود ذلك إلى عوامل تاريخيّة واجتماعيّة وثقافيّة مختلفة بين المنطقتين، فالمجتمع الشّماليّ ذو طبيعة قبليّة محافظة أكثر، ممّا يساهم في ترسيخ بعض المفاهيم العنصريّة.ويعتبر أصل الأمّ من العوامل الحاسمة في تحديد مستوى العنصريّة التي يواجهها المولود. فالمولّدون من أمّهات أفريقيّات، خاصّة من الصومال وإثيوبيا، هم من يواجهون القدر الأكبر من العنصريّة والتّمييز، مقارنة بالمولّدين من أمّهات آسيويّات. يعزى ذلك إلى الصّور النّمطيّة السّلبيّة الموروثة عن الأفارقة في المجتمع اليمنيّ، والتي تصوّرهم كطبقة دنيا أو كخدم.

يتقاطع التّمييز العنصريّ مع التّمييز على أساس الجنس، حيث تواجه النّساء المولّدات تحدّيات إضافيّة بسبب هذا التّقاطع. قد يتعرّضن للاستغلال والتّمييز في مجالات مختلفة، مثل العمل والتّعليم والزّواج، بشكل أكبر من الرّجال المولّدين.

وبالتأكيد يلعب انتماء الأب القبليّ أو الاجتماعيّ دورا مهمّا في تحديد مستوى العنصريّة التي يواجهها المولود. فإذا كان الأب من قبيلة مرموقة أو من عائلة ذات نفوذ (كالقضاة أو السّادة)، فقد يحظى المولود بحماية نسبيّة ويقلّ مستوى التّمييز الذي يتعرّض له. بينما إذا كان الأب من فئة اجتماعيّة أقلّ (كالمزاينة أو غير المنتمين للقبائل)، فقد يواجه المولود تمييزا مضاعفا بسبب انحداره من أمّ غير يمنيّة ومن أب ذي مكانة اجتماعيّة متدنّية…اما لون البشرة فيعتبر لون البشرة من العوامل المؤثّرة بشكل كبير في مستوى العنصريّة. فكلّما كانت بشرة المولود داكنة، زاد احتمال تعرّضه للتّمييز والعنصريّة. هذا يعكس وجود تحيّزات لونيّة عميقة الجذور في المجتمع اليمنيّ، حيث يفضّل لون البشرة الفاتح على الدّاكن.

نتيجة لكل ما ذكرت يلجأ العديد من المولّدين، خاصّة في مناطق الشّمال، إلى إخفاء هويّتهم الحقيقيّة كآلية دفاعيّة للتّكيّف مع الواقع الاجتماعيّ المحيط.. يفضّلون عدم الكشف عن أصول أمّهاتهم لتجنّب التّمييز والإقصاء. - نلاحظ وجود فئة من الشباب في المجتمع اليمني يفضلون عدم الحديث عن أصول أمهاتهم. ما هي أبرز التحديات التي يواجهها هؤلاء المولّدون؟

هذا صحيح. يواجه المولّدون اليمنيون، أي الذين تكون أمهاتهم من جنسيات غير يمنية، تحديات اجتماعية ونفسية عميقة، تصل في بعض الأحيان إلى إخفاء أصول أمهاتهم. هذا الإخفاء يخلف آثارا سلبية على حياتهم وحياة أمهاتهم على حد سواء.

: ما هي أبرز هذه الآثار؟

يعيش المولود صراعا داخليا بين هويتين، مما يولد لديه إحساسا بعدم الانتماء الكامل لأي منهما. هذا الصراع قد يؤدي إلى مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب وانخفاض الثقة بالنفس..بالاضافة الى الشعور بالذنب والخجل حيث يشعر المولود بالذنب تجاه أمه لعدم قدرته على الاعتراف بأصلها، أو بالخجل من أصلها نتيجة للأحكام المسبقة السائدة في المجتمع.

-هذا بالنسبة للشخص فماذا عن الام؟

تعاني الأم من غربة مضاعفة، فهي غريبة عن بلد الزوج وثقافته، كما أنها تشعر بأن ابنها يخفي جزءا من هويتها، مما يزيد من إحساسها بالعزلة والانفصال…ارى بان شعورها بالحزن والألم لعدم قدرة ابنها على الاعتزاز بأصلها، ولعدم تمكنها من نقل ثقافتها وتراثها إليه بشكل كامل يعد اكبر التحديات. - هل يترك ذلك تأثيرا على العلاقة بين الأم وابنها؟

على الرغم من أن العلاقة بين الأم وابنها قد تكون جيدة على المستوى الشخصي، إلا أن إخفاء الأصل يمكن أن يؤثر سلبا على هذه العلاقة على المدى الطويل. قد يشعر بأنه يخون أمه بإخفاء أصلها، بينما تشعر الأم بأن ابنها لا يفتخر بها أو بأصلها. هذه المشاعر قد تؤدي إلى فتور في العلاقة أو إلى خلافات بينهما. - كيف ينعكس التحيز العنصري على فرصهم في التعليم والعمل؟

كتبت عن هذه القضيّة، قضيّة التحيّز العنصريّ ضدّ المولّدين اليمنيين، في تقرير بعنوان “المولّدون اليمنيون في مواجهة وصمة العار والتّمييز”، ولكن لا بدّ من أن يستمرّ بحثي في هذا المجال. مثلا، المرشدات الصحيات اللاتي كنّ يعملن في الحديدة، مولّدات، كان لديهنّ صعوبات كبيرة في الحصول على عقد مع الحكومة للعمل الرّسميّ؛ لأنّه لم يكن يتوفّر لديهنّ بطاقات وهويّات، وبسبب أصل أمّهنّ. وهذا أيضا ما يحدث معهنّ في التّعليم، حيث يواجهن مشاكل في الحصول على التّعليم الجيّد… المولّدون، لو خلقوا في أوروبا عن امهات اوروبيات فلن يعانوا من عنصريّة، لكنّهم لأنّهم ولدوا عن امهات أفريقيات فلديهم مشاكل في العنصريّة. - ما هي آليات الحماية القانونية المتاحة للمولدين اليمنيين في حالة تعرضهم للانتهاكات؟ وهل هذه الآليات فعالة؟

لا يوجد منظمة تهتم بشئونهم غير المنظمة الخاصة بك .. من المهم التوضيح أن المولّدين ليسوا فئة واحدة متجانسة، وأن هناك اختلافات بينهم وبين المهمّشين التقليديين في اليمن. فالمهمّشون يشكّلون فئة اجتماعية محدّدة معروفة تاريخيا، بينما المولّدون يمثّلون مجموعة أكثر تنوعا واختلافا من حيث الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذا التنوع يجعل من الصعب إنشاء حراك موحّد للدفاع عن حقوقهم. - كيف تؤثر هذه التحديات على الصحة النفسية لهؤلاء الأفراد وعلى علاقاتهم الاجتماعية؟

هذا صحيح تماما. التّحدّيات التي يواجهها المولّدون في اليمن تؤثّر بشكل كبير على صحّتهم النّفسيّة وعلاقاتهم الاجتماعيّة. عدم وجود حقوق مدنيّة للمولّدين، ممّا يضطرّ المولّد لإخفاء هويّته، يؤثّر عليه وعلى علاقاته الاجتماعيّة بشكل سلبيّ. رأيت في الحديدة بأنّ المولّدين يجلسون مع بعض، وأيضا المولّدات يجلسن مع بعضهنّ، ولهنّ أصدقاء وصديقات ممّن يساعدون أنفسهم بأنفسهم. العنصريّة في المجتمع قاسية وكبيرة.

إنّ عدم تمتّع المولّدين بحقوق مدنيّة كاملة يجبرهم على إخفاء هويّتهم الحقيقيّة، وهذا يخلّف آثارا سلبيّة عميقة على جوانب متعدّدة من حياتهم - ما هي العوامل التي تؤثر على فرص زواج هؤلاء الأفراد؟ وكيف يمكن التغلب على هذه العوامل؟

من الصعب أن يتمكّن المولّد من الزواج من سيّدة هاشميّة أو ابنة قاض أو من القبائل. ولدي قصص كثيرة عن مولدين كانت لديهم رغبة في الارتباط بابنة قبليّة أو هاشميّة، ولكن رب الأسرة رفض الزواج لأسباب عنصرية…لا بد ان اؤكد هنا لى أنّ الزّواج حقّ إنسانيّ أساسيّ يجب أن يتمتّع به جميع الأفراد دون تمييز. من الضّروريّ مكافحة هذه الممارسات العنصريّة وتغيير المفاهيم الخاطئة في المجتمع من خلال التّوعية والتّثقيف - ما هي التعديلات القانونية التي يجب إجراؤها لضمان حقوق هؤلاء الأفراد بشكل كامل؟

المولّدون اليمنيون يعانون من صعوبات كبيرة في استخراج الهويات الشخصية، مما يعيق قدرتهم على السفر والعمل كموظفين حكوميين. وقد وثقت في بحثي قصصا عن مرشدات صحيات من المولّدات لم يتمكن من العمل في الحكومة رغم تأهيلهن. هذه الصعوبات في الحصول على الهوية تشكّل عائقا كبيرا أمام اندماجهم في المجتمع وتؤثّر على جوانب حياتهم المختلفة.

الهحرة

- كعالمة أنثروبولوجيا ..كيف تؤثر الهجرة من اليمن وإليه على داخل المجتمع؟

الهجرات تحمل في طياتها جوانب سلبيّة وإيجابيّة على حدّ سواء، واليمنيون والإثيوبيون يتشاركون في العديد من الجوانب الثقافيّة، بما في ذلك بعض أنواع الطعام والموسيقى، ممّا يشير إلى وجود تقارب ثقافيّ بين الشّعبين. القول بأنّهما “شعب واحد” قد يكون مبالغا فيه، لكنّه يعبّر عن عمق التّشابه والتّأثير المتبادل بين الثّقافتين. - ماذا عن الهجرات اليمنية الى افريقيا؟

عندما نقرأ تاريخ اليمن وتاريخ إثيوبيا، والحديث عن الملكة بلقيس ملكة سبأ، نجد عوامل مشتركة بين البلدين، فالهجرات اليمنية إلى أفريقيا والهجرات الأفريقية إلى اليمن عملية ممتدة بامتداد التاريخ. هذا صحيح تماما، فالتاريخ المشترك بين اليمن وإثيوبيا ضارب في القدم، وقصة الملكة بلقيس تعتبر رمزا لهذا التاريخ المشترك.

-كلمة اخيرة؟

كما ذكرت في البداية، هناك تحديات يواجهها المولّدون في اليمن، مثل العنصرية والوصم والتمييز، ولكن ورغم هذا التقيت خلال السنوات التي قضيتها في اليمن بمولدين كثيرين.. كانوا على عكس غيرهم ممن يخفون هوياتهم فخورين بكونهم مولدين .

نشر بالتزامن مع مجلة تلاوين

- نشر بالتزامن مع مجلة تلاوين